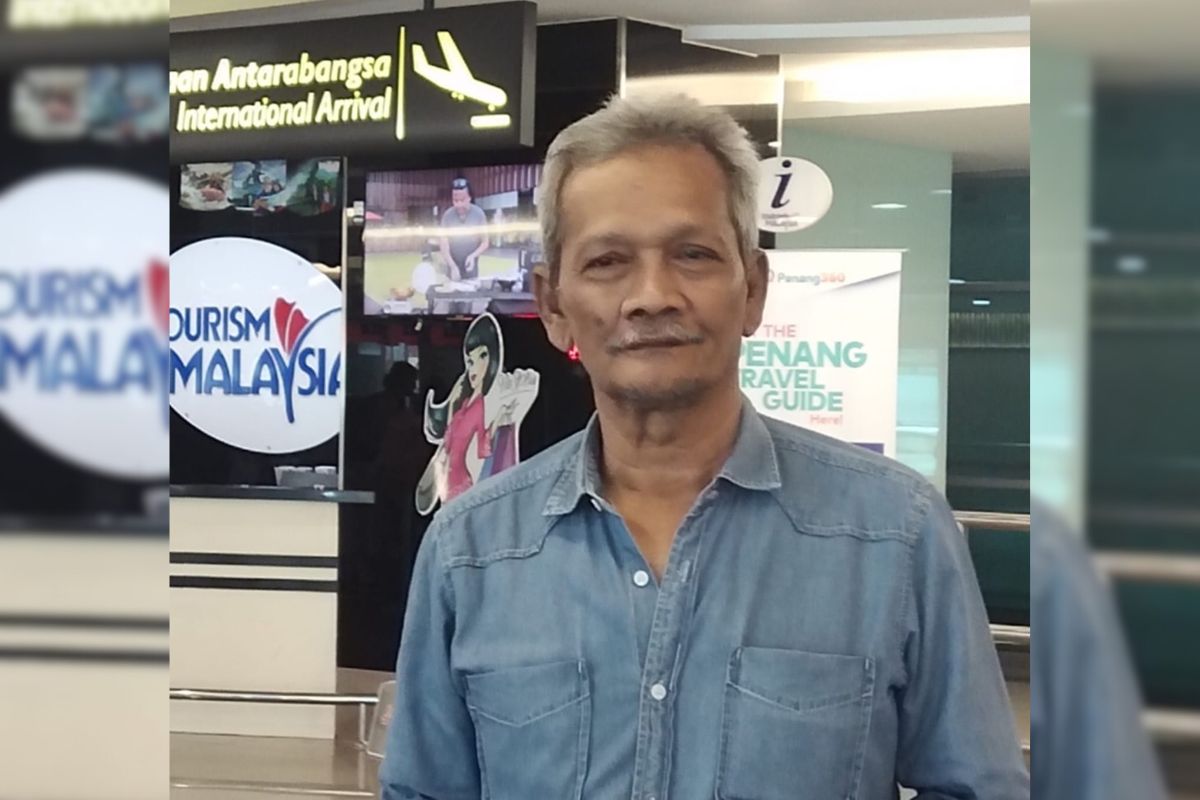

Made Supriatna

*Penulis

Sampai hari itu tiba, kita hanya bisa bertanya: sampai kapan kita terus

menumpuk biaya hangus yang menjadi warisan bagi generasi berikutnya?

koranaceh.net ‒ Kemarin

saya dikunjungi kawan yang datang dari luar negeri dan luar kota. Setelah

cerita kesana kemari, tiba saat makan. Mau makan apa? Akhirnya kami

memutuskan makan sate kambing.

Pergilah kami ke satu Wares (warung tapi berlagak seperti restoran).

Sebelumnya saya sudah mendengar bahwa makan disini waktu tunggunya lama.

Saat ambil nomor antrean sudah dibilang waktu tunggunya nanti 1 jam.

Kayaknya kami bisa nunggu. Saya sendiri makan terakhir jam 9 malam. Ini

lewat jam 1.30 siang. Satu jam lagi masih bisa ditolerir.

Baca Juga:

Presiden Prabowo Resmikan Danantara, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana

Jadi Dua Unsur Utama

Kami menunggu njegonggot selama satu jam. Perut saya sudah

keruyukan. Jam 2.30 belum makan apapun sejak pagi. Saya sudah ambil dua

kerupuk. Tapi itu tidak cukup. Sekitar 15 menit kemudian, baru pesanan kami

datang, meski hanya minumannya saja.

Setelah 1,5 jam menunggu, kami mulai berpikir. Akankah batalkan saja semua,

bayar apa yang sudah dimakan dan pergi. Hampir setiap lima menit ada yang

bertanya, pergi aja pa ya? Namun selalu ada diantara kami yang tidak setuju.

Sudahlah, kita sudah menunggu begini lama. Sayang kan kalau harus

pindah?

Ya sudahlah, kita tunggu. Kami menunggu hampir dua jam. Tepatnya 1 jam

50-an menit. Akhirnya makanan datang. Saya sendiri sudah tidak berselera. Ya

sudah makan sajalah. Toh sudah dipesan.

***

Akhir-akhir ini, saya mendengar lagi istilah

‘sunk cost fallacy’. Istilah yang pernah saya dengar ketika

belajar ekonomi politik dulu. Ini sebenarnya konsep pengambilan keputusan.

Arti harafiahnya adalah ‘sesat pikir biaya hangus’.

Konsepnya sederhana. Ia merupakan kecenderungan kita untuk meneruskan apa

yang sudah kita investasikan (uang, waktu, energi, emosi) walaupun kita

sudah tahu bahwa hasilnya akan merugi.

Baca Juga:

Kredibilitas Danantara Diuji, Penunjukan Pemimpin Jadi Sorotan

Seperti pengalaman saya di Wares sate tadi. Saya sudah menginvestasikan

waktu saya disana; juga siksaan lapar; serta harapan (emosi) akan makan

enak. Batalkan semuanya dan bayar apa yang sudah kita makan dan pergi, itu

sebenarnya keputusan yang rasional.

Namun itu tidak diambil karena kita merasa rugi juga kalau pergi karena

sudah menginvestasikan banyak hal tadi. Jadi, keputusannya ya tunggu saja.

Walau kemudian ya rasanya jadi tidak enak-enak amat karena selera makan

telah tergerus amarah dan kecewa sebab kelamaan menunggu.

Pengambilan keputusan macam ini sangat jamak terjadi di manapun dalam hidup

kita. Misalnya, ada gadis yang mau menikah, semua hal sudah disiapkan:

lamaran, undangan, gedung, baju, dan semuanya sudah beres. Seminggu

menjelang pernikahan baru diketahui bahwa pihak laki ternyata sudah punya

istri.

Apa yang harus dilakukan? Tidak sedikit yang ambil keputusan, ya sudah

langsungkan saja pernikahan itu. Jangan sampai keluarga malu karena batal.

Juga investasi untuk pernikahan sudah sangat besar.

Begitu juga ketika nonton film. Sudah beli karcis, popcorn, dan

duduk di dalam bioskop. Tapi filmnya membosankan. Apakah akan keluar atau

tetap nonton? Kalau Anda terus nonton karena sudah terlanjut bayar karcis,

beli popcorn dan datang ke bioskop, nah itu namanya

‘sunk cost fallacy’.

Hal yang sama terjadi dalam dunia politik. Taruhlah misalnya, IKN. Negara

sudah menginvestikan 71,2 triliun untuk IKN. Total investasi pemerintah dan

swasta sejak 2022 hingga Agustus 2024 sebesar 140,7 triliun.

Baca Juga:

Danantara yang Kebal Hukum?

Saat ini pemerintah tidak punya uang untuk melanjutkan dan ada prioritas

program lain. Apakah akan diteruskan? Kalau diteruskan, jelas biayanya besar

sekali. Kalau dibatalkan, kerugian juga akan besar sekali. Akhirnya apa?

Pemerintahan Prabowo memutuskan untuk tetap melanjutkannya―walau dengan dana

icrit-icrit supaya proyek super mahal ini tidak mangkrak.

Hal yang sama mungkin juga akan terjadi pada proyek raksasa lainnya.

Danantara, yang telah diresmikan Prabowo saat ini, jika sudah berjalan

setahun dan ternyata lembaga ini merugi, akankah Prabowo berani

menghentikannya?

Terlalu Besar Untuk Gagal

Ini adalah lembaga yang ‘terlalu besar untuk gagal’ (too big to fail). Salah satu karakteristik dari lembaga super besar seperti ini adalah

kalau dia untung, negara belum tentu menikmatinya; kalau dia rugi, negara

sudah pasti harus menalanginya.

Lebih gawat lagi, karena pengawasannya tidak terlalu ketat―BPK, KPK, dan

lain-lain tidak bisa memeriksanya. Resiko untuk digangsir juga besar. Apakah

Danantara akan se-prudent Temasek di Singapura atau Khazanah di

Malaysia?

Sejauh ini, karena saya baru lihat dari media massa saja, kayaknya jauh

dari itu. Entah mengapa, saya melihat Danantara ini seperti melihat biaya

hangus. Kalau pun dia untung, saya tidak yakin dia akan masuk ke Departemen

Keuangan untuk diposkan dalam APBN. Ia bisa masuk ke dalam proyek-proyek

yang dikelola oleh siapa yang menguasai Danantara.

Baca Juga:

Danantara Resmi Diluncurkan 24 Februari, Siap Kelola Investasi Besar

Indonesia

Maksud saya, mungkin saja keuntungannya akan diinvestasikan ke

proyek-proyek politik―dengan dalih investasi, obral duit di ratusan UMKM

dengan oversight yang ala kadarnya karena UMKM ini punya dampak

elektoral yang besar. Definisi korupsi tidak masuk disini. Karena toh ini

adalah investasi.

Nah, itu kalau untung. Kalau buntung? Ya negara yang nanggung semuanya.

Seperti 1Malaysia Development Board dimana Malaysia rugi sekitar 4.1

milyar dollar atau 67 triliun rupiah menguap.

Negara ini beresiko terjebak pada ‘sunk cost fallacy’ dengan proyek

Danantara ini. Karena sedemikian besarnya―investasi ratusan triliun―maka ia

akan menjadi terlalu besar untuk gagal. Keuangannya harus selalu biru alias

sehat karena kalau ia ambruk ekonomi negeri ini akan ambruk juga.

Danantara menambah daftar investasi yang beresiko hangus ini. Selain itu,

kita juga sudah punya IKN―proyek Jokowi yang kalau diteruskan akan ambil

duit negara banyak sekali; kalau tidak diteruskan sudah bakar duit negara

banyak sekali juga.

Dan, fakta yang lebih menyedihkan adalah bahwa uang untuk investasi

Danantara ini berasal dari pengetatan ikat pinggang anggaran negara

(‘efisiensi,’ katanya). Kita melihat pegawai-pegawai negara pada level

rendahan dipaksa untuk bekerja dengan fasilitas yang tidak

memadai.

Atau, diberhentikan karena tidak ada uang untuk menggajinya.

Pegawai-pewagai outsources pun banyak yang di PHK karena

kantor-kantor pemerintah tidak lagi punya duit untuk membayar mereka.

Baca Juga:

Pemerintah Prioritaskan Izin Tambang bagi UMKM Pasca Revisi UU Minerba

Perhatikanlah sekeliling Anda. Toilet bandara Anda pesing? Nah, itulah

akibatnya. Mereka dapat Danantara, kita dapat toilet pesing!

Seperti IKN, pengorbanan terbesar dari proyek sejenis Danantara ini,

ditanggung oleh rakyat kecil dan kelas menengah bawah, dimana para pegawai

negara rendahan juga ikut didalamnya. Sementara para elit bersenang-senang,

joget-joget, atau menikmati kemewahan ‘retreat’ yang entah gunanya untuk apa

itu.

Hingga saat ini, tidak ada orang berhasil meyakinkan saya bahwa Danantara

ini tidak akan menjadi lembaga yang ‘terlalu besar untuk gagal’ dan ia tidak

menjadi ‘sunk cost fallacy.’ Kalau ia untung, negara tidak serta

merta ikut untung; namun kalau ia gagal, negaralah yang harus

menanggungnya.

Siapapun penguasanya, ia dipaksa untuk terus melanjutkannya―dan juga

menjadikannya bancakan, kalau ia mau karena ini akan memberinya akses

terhadap uang yang juga sangat besar.

Yakinkan saya bahwa lembaga ini tidak seperti yang saya pikirkan!