KoranAceh.Net | Editorial – Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh dan wilayah Sumatra bukan sekadar tragedi kemanusiaan. Ia telah membuka kembali ruang geopolitik lama yang selama ini ditekan: posisi Aceh dalam relasi internasional dan ketegangan laten antara pusat dan daerah dalam urusan kemanusiaan serta bantuan asing.

Ketika Duta Besar Uni Eropa menyampaikan simpati kepada Wali Nanggroe Aceh, pesan itu tidak berdiri di ruang hampa. Ia hadir justru di saat pemerintah pusat secara terbuka menegaskan penolakan terhadap bantuan asing, dengan dalih kedaulatan dan kemampuan nasional. Di sinilah simpul geopolitik itu mengeras.

Aceh dan Memori Internasional

Aceh bukan daerah biasa dalam ingatan Uni Eropa. Pascatsunami 2004, Eropa—baik melalui Uni Eropa maupun negara anggotanya—menjadi aktor kunci dalam:

- Bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi,

- Reformasi tata kelola pascakonflik,

- Pengawasan dan fasilitasi perdamaian melalui MoU Helsinki.

Dengan kata lain, Aceh adalah ruang keberhasilan diplomasi kemanusiaan Uni Eropa. Maka setiap bencana besar di Aceh otomatis mengaktifkan kembali memori politik tersebut—baik di Brussel maupun di Jakarta.

Namun situasinya kini berbeda. Jika pascatsunami Aceh terbuka terhadap dunia, pasca bencana kali ini justru diwarnai sikap protektif negara.

Penolakan Bantuan Asing: Kedaulatan atau Ketidakpercayaan?

Pernyataan pemerintah pusat yang menolak bantuan asing memuat pesan ganda. Di satu sisi, ia menegaskan narasi kedaulatan nasional: Indonesia mampu mengatasi bencana sendiri. Di sisi lain, ia juga mencerminkan kekhawatiran terhadap campur tangan internasional, terutama di wilayah yang memiliki sejarah konflik dan perhatian global seperti Aceh.

Bagi Uni Eropa, sikap ini menciptakan dilema:

- Terlalu agresif menawarkan bantuan bisa dianggap melanggar sensitivitas politik.

- Terlalu pasif justru berisiko dipersepsikan sebagai solidaritas simbolik tanpa aksi.

Karena itu, simpati yang disampaikan kepada Wali Nanggroe dapat dibaca sebagai diplomasi rendah intensitas—menjaga hubungan, tanpa menantang garis merah Jakarta.

Wali Nanggroe sebagai Aktor Soft Diplomacy

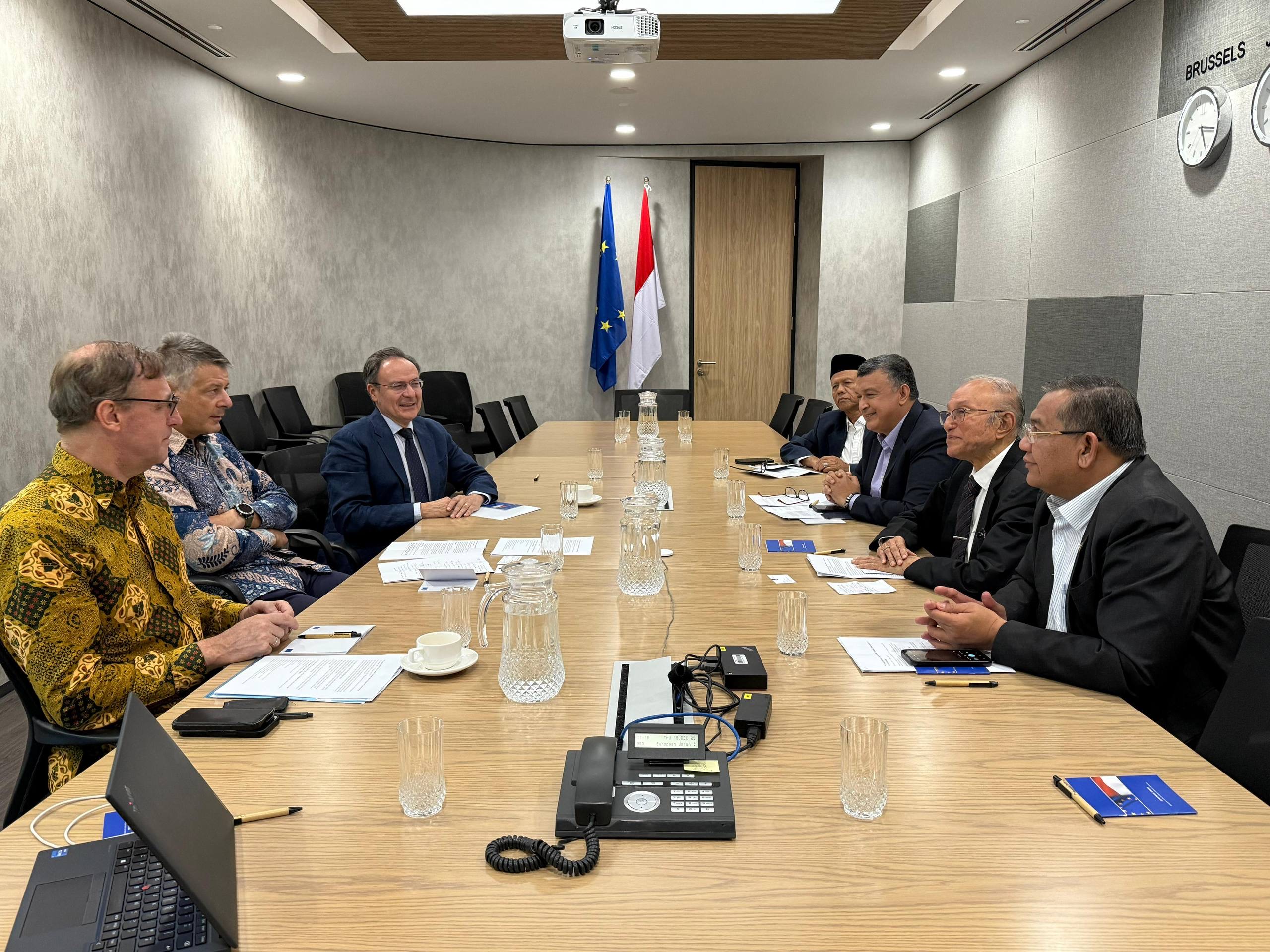

Pertemuan Uni Eropa dengan Wali Nanggroe memiliki makna tersendiri. Lembaga Wali Nanggroe bukan pemerintah eksekutif, tetapi memiliki legitimasi historis, kultural, dan simbolik di Aceh. Dalam kacamata geopolitik, ini adalah saluran soft diplomacy yang aman bagi aktor internasional.

Bagi Uni Eropa, berinteraksi dengan Wali Nanggroe berarti:

- Tetap menjaga kedekatan dengan Aceh,

- Tanpa harus secara langsung bernegosiasi soal bantuan yang bisa memicu sensitivitas pusat,

- Sambil mempertahankan warisan moral MoU Helsinki.

Ini menjelaskan mengapa isu konkret seperti bantuan kemanusiaan langsung, pendanaan rehabilitasi, atau dukungan teknis bencana tidak mengemuka secara eksplisit, sementara topik “aman” seperti pendidikan, budaya, dan olahraga justru ditonjolkan.

Aceh di Antara Dua Narasi

Aceh kini berada di antara dua narasi besar:

- Narasi negara: kedaulatan, kontrol pusat, dan penolakan intervensi asing.

- Narasi kemanusiaan global: solidaritas lintas batas, tanggung jawab ekologis, dan hak korban bencana.

Ketika pusat menutup pintu bantuan asing, Aceh praktis kehilangan peluang untuk:

- Mengakses keahlian internasional mitigasi bencana,

- Mendapat dukungan pemulihan berbasis lingkungan,

- Mengangkat isu kerusakan ekologis Aceh ke forum global.

Dalam konteks ini, simpati Uni Eropa—tanpa tindak lanjut—berisiko berubah menjadi ritual diplomatik, bukan alat perubahan.

Implikasi Strategis ke Depan

Jika pola ini berlanjut, ada beberapa implikasi geopolitik penting:

- Uni Eropa akan menggeser fokusnya dari bantuan darurat ke kerja sama jangka panjang yang “aman secara politik”.

- Aceh akan semakin terpinggirkan dari arsitektur bantuan global, meski menjadi salah satu wilayah paling rentan bencana.

- Jakarta memperkuat kontrol narasi, tetapi dengan risiko menanggung sendiri beban pemulihan yang sangat besar.

Yang paling berbahaya, krisis ekologis Aceh—deforestasi, banjir, longsor—akan terus berulang tanpa intervensi struktural dan internasional yang memadai.

Penutup: Simpati Tidak Cukup

Dalam geopolitik modern, simpati adalah bahasa awal, bukan tujuan akhir. Tanpa keberanian politik—baik dari pusat untuk membuka ruang kerja sama, maupun dari aktor internasional untuk menawarkan solusi nyata—Aceh akan terus menjadi objek belasungkawa, bukan subjek pemulihan.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Uni Eropa peduli, tetapi sejauh mana negara mengizinkan kepedulian itu berubah menjadi tindakan.[]